Um Klimawandel und Borkenkäfer zu trotzen, werden in Schweizer Wäldern vermehrt Laubbäume gepflanzt. Deren Holz sollte möglichst mehrfach (und lange) verwendet werden, bevor es als Brennholz endet und das gespeicherte CO2 wieder in die Atmosphäre freisetzt. Derzeit wird das anfallende Laubholz allerdings noch zu häufig direkt energetisch genutzt. Innovative Ideen für eine nachhaltigere Kaskadennutzung sind also gefragt. Eine Möglichkeit ist, das Naturmaterial mit neuen Eigenschaften – technisch ausgedrückt: Funktionalitäten – auszustatten und es etwa in magnetisches, wasserdichtes oder stromerzeugendes Holz zu verwandeln.

Derzeit verfolgt das Team um Pilzforscher Francis Schwarze vom «Cellulose & Wood Materials» Labor der Empa in St. Gallen eine weitere Idee für ein neuartiges Kompositmaterial auf Basis von Laubholz: leuchtendes Holz. Neben Anwendungen im technischen Bereich könnte das Leuchtholz zu Designmöbeln oder Schmuck verarbeitet werden.

Verwobene lebende Materialien

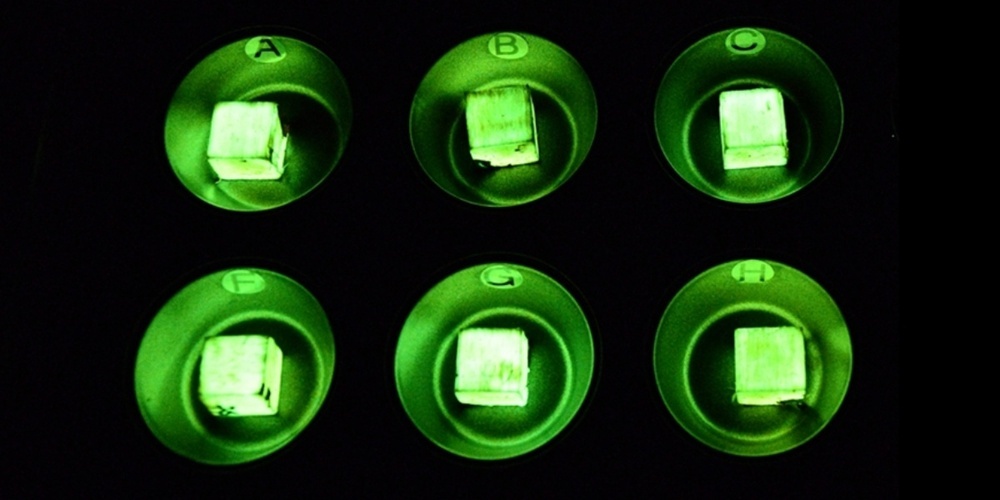

Gelungen ist dies dank eines Schmarotzers: Der Hallimasch-Pilz ist ein Erreger der Weissfäule bei Bäumen und damit eigentlich ein Holzschädling. Manche Arten produzieren den Naturstoff Luciferin, der in einem zweistufigen enzymatischen Prozess zum Leuchten angeregt wird. Von Pilzfäden durchzogenes Holz strahlt daher ein grünes Licht aus.

«Natürlich leuchtendes Holz wurde das erste Mal vor rund 2400 Jahren durch den griechischen Philosophen Aristoteles beschrieben», sagt Francis Schwarze. Genau genommen lässt sich das verwobene Gebilde aus Pilz und Holz als natürliches Biohybrid bezeichnen, eine Kombination von lebenden Materialien. «Künstlich erzeugt wären derartige Kompositmaterialien für viele Anwendungsarten interessant», sagt der Empa-Forscher. Doch was der Natur scheinbar mühelos gelingt, war für die Biotechnologie bisher eine (zu) grosse Herausforderung. Nun ist es dem Empa-Team erstmals gelungen, den Prozess unter kontrollierten Bedingungen im Labor zu induzieren und zu steuern.