Über die so genannte Chiralität des Lebens – die Tatsache, dass alle Biomoleküle in lebenden Organismen nur in einer von zwei spiegelbildlichen Formen vorkommen – haben sich schon etliche wissenschaftliche Koryphäen den Kopf zerbrochen, angefangen mit dem Entdecker der molekularen Chiralität, Louis Pasteur, über William Thomson (Lord Kelvin) bis zum Nobelpreisträger Pierre Curie. Eine schlüssige Erklärung fehlt nach wie vor, sind doch beide Formen zum Beispiel chemisch gleich stabil und unterscheiden sich auch sonst in ihren chemisch-physikalischen Eigenschaften nicht voneinander. Schon früh kam indes die Hypothese auf, dass das Wechselspiel zwischen elektrischen und magnetischen Feldern die Vorliebe für die eine oder andere spiegelbildlichen Formen eines Moleküls – so genannte Enantiomere – erklären könnte.

Wechselspiel zwischen Magnetismus und elektrischen Feldern

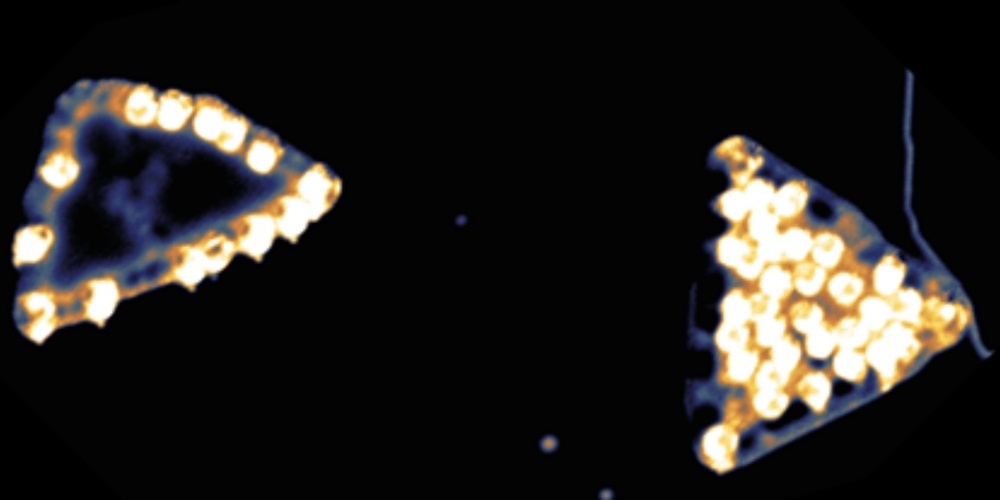

Doch erst vor einigen Jahren gab es erste indirekte Hinweise darauf, dass die verschiedensten Kombinationen dieser Kraftfelder in der Tat zwischen den beiden Spiegelbildern eines Moleküls «unterscheiden» können. Und zwar bei der Untersuchung der Wechselwirkung chiraler Moleküle mit metallischen Oberflächen, die auf kurzen Distanzen ein starkes elektrisches Feld aufweisen. Daher erlauben es die Oberflächen von magnetischen Metallen wie Eisen, Kobalt oder Nickel, elektrische und magnetische Felder unterschiedlich miteinander zu kombinieren – man kehrt einfach die Magnetisierungsrichtung um, von «Nord oben – Süd unten» zu «Süd oben – Nord unten». Sollte das Wechselspiel zwischen Magnetismus und elektrischen Feldern tatsächlich «enantioselektive» Effekte auslösen, dann sollte sich zum Beispiel auch die Stärke der Wechselwirkung zwischen chiralen Molekülen und magnetischen Oberflächen unterscheiden – je nachdem, ob sich ein rechtshändiges oder linkshändiges Molekül auf der Oberfläche «absetzt».